FRIEDRICH II. (HRR)

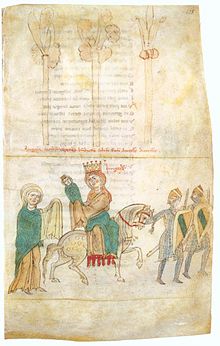

FRIEDRICH II. (* 26. Dezember 1194 in Jesi bei Ancona, Italien; † 13. Dezember 1250 in Castel Fiorentino bei Lucera, Italien) aus dem Geschlecht der STAUFER war ab 1198 König von Sizilien, ab 1211/12 deutscher König und von 1220 bis zu seinem Tode Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Nach einem erfolgreichen Kreuzzug trug er 1229 außerdem die Krone des Königreichs Jerusalem.

FRIEDRICH war der Sohn Kaiser HEINRICHS VI. und dessen Gemahlin Konstanze von Sizilien. Auf Wunsch des Vaters und im Sinne von dessen Erbreichsplan war er bereits am Weihnachtstag des Jahres 1196, einen Tag vor seinem zweiten Geburtstag, erstmals zum „rex Romanorum“ gewählt worden. Nach HEINRICHS Tod 1197 setzte im Reich jedoch OTTO IV. aus dem Geschlecht der WELFEN seinen Thronanspruch gegen den damals erst vierjährigen FRIEDRICH durch. Erst die ungewöhnliche zweite Wahl zum König im Jahre 1211 ebnete FRIEDRICH den Weg zu den Königskrönungen von 1212 und 1215 in Mainz und Aachen. Seit dem Tode OTTOS IV. im Jahre 1218 war er unangefochten als König anerkannt, seit 1219 auch von den WELFEN, die ihm die Reichsinsignien übergaben. 1220 folgte die Kaiserkrönung in Rom.

Der Kaiser, von Zeitgenossen „stupor mundi“ (deutsch: „Staunen der Welt“) genannt, war hochgebildet und sprach mehrere Sprachen: Neben seiner Muttersprache Italienisch beherrschte er das Lateinische sowie das Deutsche und verfügte womöglich auch über Grundkenntnisse des Arabischen. Darüber hinaus verstand er Französisch und vielleicht etwas Griechisch [1 Zu seinen Sprachkenntnissen vgl. zusammenfassend Houben, Friedrich II., Seite 111f. Ob FRIEDRICH wirklich Arabisch und Griechisch gesprochen hat bzw. verstehen konnte, ist aufgrund der diesbezüglichen Quellen nur schwer zu sagen. Nach der Meinung van Eickels' (Friedrich II., in: Schneidmüller/Weinfurter, Die deutschen Herrscher, Seite 296) muss die Frage offen bleiben. Stürner (Friedrich II., Band 1, Seite 112, Anmerkung 109) hält es für möglich, dass FRIEDRICH über arabische Grundkenntnisse verfügt hat.]. Er war vielseitig interessiert - an naturwissenschaftlichen, künstlerischen, philosophischen und theologischen Fragen - und verfasste ein wissenschaftliches Werk über die Falkenjagd.

FRIEDRICH II.

gilt allgemein als eine Ausnahmeerscheinung unter

den

deutschen Herrschern des Mittelalters. Der Schweizer

Kulturhistoriker Jacob Burckhardt bezeichnete ihn als

den „ersten modernen Menschen auf dem Thron“. Diese Einschätzung

beruht auf FRIEDRICHS

geistigem Format sowie auf der Tatsache, dass er

zum Teil mit modern

anmutenden Mitteln versuchte, das universelle Kaisertum zu

behaupten. Mit seinem Tod beginnt aus Sicht der Geschichtswissenschaft

das sogenannte Interregnum,

die „kaiserlose Zeit“ im Heiligen Römischen Reich, die bis 1273

andauerte.

LEBEN

Kindheit und Jugend:

--------------------------

FRIEDRICH II. wurde einen Tag nach der Krönung seines Vaters HEINRICHS VI. zum König von Sizilien geboren. Da seine Mutter bereits fast 40 Jahre alt und zuvor neun Jahre kinderlos geblieben war, wurden erhebliche Zweifel an ihrer Schwangerschaft laut, zumal der Sohn HEINRICHS VI. als einziger legitimer männlicher Enkel FRIEDRICH BARBAROSSAS die Fortsetzung der sich genealogisch verengenden staufischen Hauptlinie darstellte. Es ist unwahrscheinlich, dass FRIEDRICH tatsächlich, wie später behauptet wurde, in aller Öffentlichkeit – auf dem Marktplatz in einem Zelt vor der Kirche von Jesi – zur Welt kam. Angeblich sollen 19 Bischöfe und Kardinäle Zeugen dieses Ereignisses gewesen sein. Es wurden bald Gerüchte laut, das Kind sei untergeschoben und stamme in Wirklichkeit von einem Metzger [2 Zur Legendenbildung und den Quellen siehe Stürner, Friedrich II., Band 1, Seite 43-47. Vgl. auch Houben, Friedrich II., Seite 26f., 106.]. Auch ist es fraglich, ob die Kaiserin ihren Sohn zunächst Konstantin nannte, wie einige Chronisten behaupteten. Bei seiner Taufe (Ende 1196 oder Anfang 1197) in der Kathedrale von Assisi erhielt er die Namen seiner Großväter Friedrich Roger (Fridericus/F[r]edericus Rogerius) [3 Wolfgang Stürner: Friedrich II. Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, Band 1, 2. Aufl., Darmstadt 2003, Seite 47ff.].

Auf dem Hoftag in Worms im Dezember 1195 lehnten es die Fürsten ab, HEINRICHS Sohn im Rahmen der Kreuzzugsvorbereitungen zum deutschen König zu wählen [4 Wolfgang Stürner: Friedrich II. Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, Band 1, 2. Aufl., Darmstadt 2003, Seite 59.]. Im Februar 1196 schlug HEINRICH auf dem Mainzer Hoftag den Fürsten seinen Erbreichsplan vor, nach dem sie ihr Wahlrecht verlieren sollten und das Königsamt erblich werden sollte. Als Gegenleistung sollten auch die Reichslehen der Fürsten erblich werden und für den Episkopat die Spolien abgeschafft werden. Die Fürsten widersprachen diesem Plan zunächst, akzeptierten ihn aber nach massiven Drohungen HEINRICHS im April auf dem Reichstag in Würzburg. Gleichzeitig verhandelte HEINRICH mit Papst Coelestin III., um dessen Verzicht auf das Recht zur Kaiserkrönung zu erlangen. Der Papst ließ sich darauf nicht ein, und während dieser Verhandlungen widerriefen auch die Fürsten in Erfurt ihre Zustimmung, um am Weihnachtsfest 1196 doch noch endgültig einzuwilligen. Am 25. Dezember 1196, einen Tag vor seinem zweiten Geburtstag, erreichte es der Kaiser allerdings, dass die deutschen Fürsten den zweijährigen FRIEDRICH zum römisch-deutschen König wählten.

Als HEINRICH im darauf folgenden Jahr während der Vorbereitungen eines Kreuzzuges starb, wurde FRIEDRICH II. aufgrund seines Kindesalters innerhalb des Reiches nicht anerkannt. Lediglich einige bereits im Heiligen Land befindliche Fürsten erneuerten ihren Treueeid auf ihn. HEINRICHS VI. Bruder PHILIPP VON SCHWABEN weigerte sich zunächst, für sich selbst um die deutsche Königskrone zu kämpfen, und wollte den Thron für seinen Neffen frei halten. Zuvor hatte PHILIPP versucht, FRIEDRICH nach Deutschland zu holen (er befand sich in Foligno in der Obhut der Herzogin von Spoleto), was misslungen war. Als jedoch die welfische Seite OTTO IV. VON BRAUNSCHWEIG als Nachfolger für HEINRICH ins Spiel brachte und so zahlreiche Anhänger sammelte, ließ sich PHILIPP im März 1198 zum König wählen. Kurz darauf wurde auch OTTO zum König gewählt, so dass es zwei konkurrierende Amtsinhaber in Deutschland gab, von denen sich zunächst keiner durchsetzte.

In Sizilien übernahm FRIEDRICHS Mutter Konstanze von Sizilien die Regentschaft, leistete den Lehnseid auf den Papst und verzichtete damit auch für ihren Sohn auf das deutsche Königtum. Damit waren Sizilien und das Reich wieder zwei getrennte Territorien. Am 17. Mai 1198 wurde FRIEDRICH in Palermo zum König von Sizilien gekrönt. Im selben Jahr, am 28. November, starb seine Mutter, die testamentarisch den neu gewählten Papst Innozenz III. zu seinem Vormund bestimmt hatte. Innozenz nutzte diese Position, die er bis zu FRIEDRICHS 14. Geburtstag 1208 innehatte, um kaiserliche Rechte in Italien abzubauen und die päpstliche Macht zu stärken.

Der Legende zufolge wuchs er in Palermo, wohin der Dreijährige nach dem Tod seiner Mutter gebracht worden war, recht freizügig auf, fast wie ein Gassenjunge – was jedoch eher unwahrscheinlich ist und deshalb heute auch stark bezweifelt wird. Das Klima der weltoffenen Hafenstadt mit ihren vielfältigen griechischen und arabischen Einflüssen soll die besondere Persönlichkeit des späteren Kaisers mitgeformt haben. In den folgenden Jahren stritten verschiedene Parteien um die Einflussnahme in Sizilien: die von Konstanze entmachteten staufischen Beamten und Würdenträger, Heerführer und päpstliche Legaten. 1201 wurde Palermo von Reichstruchsess Markward von Annweiler besetzt, der im Auftrag PHILIPPS im Süden operierte. FRIEDRICH wurde bis zum Tod Markwards 1202 von diesem „erzogen“, nachdem dieser ihn 1201 hatte entführen lassen. Markward legte diese Entführung seinerseits als „Befreiung“ aus. FRIEDRICH befand sich daher eher in einer Art Sicherungsverwahrung als in einer vormundschaftlichen Beziehung. Nach dem Tod Markwards wurde FRIEDRICH von Wilhelm Capparone bevormundet, der schließlich von Walter von Pagliara abgelöst wurde; es war offenbar eine recht chaotische, fast anarchisch anmutende Zeit für den jungen König [5 Vgl. Stürner, Friedrich II., Band 1, Seite 89ff.].

Papst Innozenz III. vermittelte dem 14-jährigen STAUFER 1208 eine Ehe mit der 25-jährigen Konstanze, einer Schwester von König Peter II. von Aragón und Witwe des ungarischen Königs Emmerich. FRIEDRICH musste allerdings zusichern, dass Sizilien an Aragon fallen würde, falls er ohne männlichen Erben sterben sollte. Die am 5./15. August 1209 in Messina geschlossene Ehe schien zu beiderseitigem Gefallen zu sein; zudem brachte Konstanze ein Kontingent aragonesischer Ritter mit, die eine nicht unerhebliche Verstärkung darstellten. Konstanze gebar schon bald (1211) FRIEDRICHS ersten Sohn HEINRICH.

Der inzwischen volljährige FRIEDRICH (sogenannte

pubertate

superveniente) war im Dezember 1208 aus der Vormundschaft des

Papstes entlassen worden und er versuchte nun mit Hilfe der

katalanischen Ritter, die als Konstanzes

Mitgift nach Sizilien gekommen

waren, Königsgüter wieder unter seine Kontrolle zu bekommen,

die sich die Adligen Siziliens angeeignet hatten. Dies löste einen

umfassenden Aufstand des sizilianischen Adels aus. Als Reaktion auf die

Herrschaftsübernahme FRIEDRICHS II. zog OTTO IV., der seit dem Tod

PHILIPPS 1208

schließlich uneingeschränkt geherrscht hatte,

nach Süden. Innozenz schwankte

zu diesem Zeitpunkt zwischen einer

Unterstützung für FRIEDRICH und einer

für OTTO. Sein

Ziel war es, Sizilien auf Dauer vom deutschen Reichsteil

loszulösen. Als OTTO

nach seiner Kaiserkrönung 1209 jedoch

eine entsprechende Zusage, die er dem Papst gegeben hatte, brach und

eine Invasion des sizilianischen Königreiches vorbereitete, bannte

Innozenz ihn und schlug sich, auch auf den entsprechenden Rat

des

französischen Königs Philipp August, auf die

Seite FRIEDRICHS.

Das Kind aus Apulien - der Weg Friedrichs zum Kaisertum:

-------------------------------------------------------------------------

Nachdem PHILIPP VON SCHWABEN tot und OTTO IV. gebannt war, wurde FRIEDRICH II. im Sommer 1211 auf Betreiben des Papstes von einem anti-welfisch gesinnten Kreis süd- und mitteldeutscher Fürsten in Nürnberg zum Kaiser gewählt. Die ungewöhnliche Verwendung dieses Titels bei der sonst üblichen Wahl des Königs durch deutsche Fürsten geht wohl direkt auf Innozenz III. zurück [6 Wolfgang Stürner: Friedrich II. Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, Band 1, 2. Aufl., Darmstadt 2003, Seite 130f.].

FRIEDRICH nahm die Wahl an, obwohl viele Verbündete in Sizilien ihm davon abrieten. Vermutlich wollte der junge König durch diesen Schritt in erster Linie die drohende Invasion Siziliens durch OTTO abwenden. Obwohl der Papst FRIEDRICHS Erfolgsaussichten gering eingeschätzt haben dürfte, da er ja im Erfolgsfall die Umklammerung des Patrimonium Petri durch die Verbindung zwischen Kaisermacht und Königreich Sizilien erneut heraufbeschwor, verlangte er trotzdem, dass FRIEDRICHS Sohn HEINRICH – wohl Anfang März 1212 [7 Wolfgang Stürner: Friedrich II. Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, Band 1, 2. Aufl., Darmstadt 2003, Seite 141.] – zum König von Sizilien gekrönt wurde, bevor FRIEDRICH II. nach Deutschland aufbrach, und betonte so die Unabhängigkeit des Königreichs Sizilien.

In Rom wurde FRIEDRICH von der Bevölkerung mit Begeisterung empfangen. Mit geliehenem Geld aus französischen Quellen und ohne große Gefolgschaft reiste FRIEDRICH weiter. Erst ab Chur hatte er eine militärische Eskorte. Nachdem FRIEDRICH mit großer Mühe die Alpen überwunden hatte – der Brennerpass war von feindlichen Truppen besetzt – kam er in Konstanz an. Die Stadt bereitete sich gerade auf den Empfang OTTOS IV. vor und wollte den jungen STAUFER nicht einlassen. Nach feierlichem Verlesen der Bannbulle des Papstes durch Legat Erzbischof Berard von Bari wurden ihm jedoch die Tore der Bischofsstadt geöffnet. OTTO, der inzwischen in Überlingen auf die Fähre gewartet hatte, kam drei Stunden später vor die Stadttore und wurde zurückgewiesen. In Konstanz begann der Siegeszug FRIEDRICHS durch das Oberrheintal. Mit großzügigen Versprechungen und Schenkungen gewann er den Süden des Reiches, der ohnehin traditionell staufisch gesinnt war. Zahlreiche Fürsten wechselten auf seine Seite. Im August 1212 starb OTTOS Frau, FRIEDRICHS Cousine Beatrix, die der WELFE erst drei Wochen zuvor geheiratet hatte und die seinen Anspruch auf das STAUFER-Erbe gestützt hatte. Daraufhin zog sich OTTO nach Köln zurück, um sich für einen neuen Anlauf vorzubereiten.

Am 5. Dezember 1212 ließ sich FRIEDRICH II. in einer Nachwahl in Frankfurt am Main von einer größeren Anzahl Fürsten als König bestätigen. Am 9. Dezember wurde er im Mainzer Dom durch den Mainzer Erzbischof Siegfried II. von Eppstein gekrönt – allerdings mit nachgebildeten Insignien. In der Folgezeit wurde FRIEDRICH, dem chint aus Pulle (Kind aus Apulien), vorgeworfen, er sei bloß ein Pfaffenkönig, also ein vom Papst abhängiger Monarch, zumal er dem Papst die Wiederherstellung und den Erhalt der Rechte der Kirche zugesichert hatte. Wichtigstes Dokument dieser Zugeständnisse war 1213 die Goldbulle von Eger. Als Gegenleistung sagte der Papst zu, FRIEDRICHS Herrschaftsanspruch auch in den Gebieten durchzusetzen, die noch auf der welfischen Seite standen.

Der Machtkampf zwischen dem STAUFER und dem WELFEN wurde 1214 durch die Schlacht bei Bouvines entschieden, in der ein welfisch-englisches Heer den Franzosen unterlag. Grund für die Einbeziehung der Engländer und der Franzosen war ein Streit zwischen Innozenz III. und dem englischen König Johann Ohneland. Innozenz hatte den französischen König beauftragt, England zu erobern, worauf sich Johann mit den WELFEN verbündete, um FRIEDRICH, den Verbündeten des Papstes und der Franzosen, militärisch zu schlagen. Philipp II. August von Frankreich schickte FRIEDRICH die erbeutete goldene Kaiserstandarte. Nach der Ausschaltung OTTOS ging FRIEDRICH II. verstärkt gegen die Städte am Niederrhein vor, die ihn zum Teil nicht anerkannten. Am 23. Juli 1215 wurde er in Aachen, wiederum durch den Mainzer Erzbischof, zum römisch-deutschen König gekrönt. Gleichzeitig ließ er die Gebeine KARLS DES GROSSEN umbetten und gab gegenüber Hugo von Ostia ein Kreuzzugsversprechen für Anfang 1219 ab.

OTTO IV. hatte nicht nur eine militärische Niederlage erlitten, sondern nach der Unterstützung vieler Reichsfürsten auch die der Engländer verloren. Auf dem Vierten Laterankonzil bestätigte Innozenz die Wahl FRIEDRICHS zum Kaiser. FRIEDRICH selbst holte seine Frau und seinen Sohn nach Deutschland nach, entzog ihnen den sizilianischen Königstitel und nahm ihn selbst an. Der fünfjährige HEINRICH (VII.) erhielt das Herzogtum Schwaben und das Rektorat über Burgund.

Mitte 1219 begann der neue Papst Honorius III. mit FRIEDRICH II. über den Beginn des verschobenen Kreuzzugs zu verhandeln. Der Termin wurde schließlich auf den 21. März 1220 festgesetzt. Doch FRIEDRICH hielt diesen Zeitplan nicht ein, zumal es weitere langwierige Verhandlungen zwischen ihm und dem Papst über den Status Siziliens gab. Ende April 1220 ließ FRIEDRICH seinen Sohn HEINRICH in Frankfurt gegen den Willen einer starken Adelsopposition zum König der Römer wählen. Im Gegenzug musste er den deutschen Bischöfen eine Reihe von Regalien zugestehen; diese wurden in der Confoederatio cum principibus ecclesiasticis festgelegt. Honorius erkannte diese Wahl nicht an und sprach HEINRICH auch den sizilianischen Königstitel ab. FRIEDRICH II. brach im August nach Italien auf. Seine Kaiserkrönung erreichte er gegen das Versprechen, zwar Sizilien und das Reich zu regieren, Sizilien aber lediglich mit der Legitimation durch das Erbe seiner Mutter und nicht durch den Kaisertitel.

Am 22. November 1220 wurde FRIEDRICH II. schließlich in Rom von Honorius zum Kaiser gekrönt. Ob dabei der sogenannte Krönungsmantel verwendet wurde, ist nicht geklärt, da dieser vor 1246 nie in Quellen erwähnt wurde [8 Rotraud Bauer: Zur Geschichte der sizilischen Gewänder, später Krönungsgewänder der Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. In: Wilfried Seipel (Hg.): Nobiles Officinae. Die königlichen Hofwerkstätten zu Palermo zur Zeit der Normannen und Staufer im 12. und 13. Jahrhundert. Milano 2004, ISBN 3-85497-076-5. Seite 85–95.]. Die neuere Forschung geht davon aus, dass FRIEDRICH bei dieser Gelegenheit den in der Kathedrale von Metz aufbewahrten Mantel mit vier nimbierten Adlern trug [9 Stefan Weinfurter: Das Reich im Mittelalter: kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500. München 2008, ISBN 978-3-406-56900-5, Seite 169-171.].

HEINRICH (VII.), seine Vormünder sowie Reichsministerialen übernahmen während FRIEDRICHS langer Aufenthalte in Italien die Verwaltung Deutschlands. Als Reichsverweser wurde Ende 1220 Erzbischof Engelbert I. von Köln eingesetzt, der dadurch eine zentrale Rolle einnahm. Weitere wichtige Vertreter FRIEDRICHS waren die Erzbischöfe von Mainz und Trier sowie Bischof Konrad von Metz und Otto von Würzburg, später auch Leopold VI. von Österreich, der Schwieger-Vater HEINRICHS (VII.).

Bereits während seines ersten Aufenthalts in Deutschland

bemühte sich FRIEDRICH

II., das Reichsgut wieder herzustellen, das

während des Thronstreits stark geschrumpft war. Diese Politik

setzte er auch später fort. Große Territorialgewinne machte

er durch das Erbe der ausgestorbenen ZÄHRINGER, das unter

anderem

die

Alpenübergänge in Süd-Deutschland in königliche

Hand

brachte. Darüber hinaus gründete FRIEDRICH 39

Städte,

vor allem im Südwesten Deutschlands. Durch mehrere

Stadtgründungen auf kirchlichem Territorium versuchte FRIEDRICH

außerdem, die Macht des jeweiligen klerikalen Landesherren

auszuhöhlen.

Die Reorganisation des Königreichs Sizilien:

-----------------------------------------------------

Trotz seiner Titel als Rex Romanorum und als römisch-deutscher Kaiser hielt sich FRIEDRICH die meiste Zeit seines Lebens in Apulien und Sizilien auf, so von 1221 bis 1235 und von 1237 bis 1250. Während dieser Zeit ließ er sich in Deutschland durch seine Söhne vertreten. In Sizilien und Apulien organisierte er den ersten modernen Beamtenstaat und zentralisierte die Verwaltung nach byzantinischem Vorbild.

Unmittelbar nach seiner Kaiserkrönung zog FRIEDRICH II. 1220 mit nur kleinem Gefolge nach Sizilien. Durch Beschränkung der Anzahl seiner Begleiter hielt er so sein Versprechen, in Sizilien keine landesfremden Gefolgsleute einzusetzen. In Capua erließ er Assisen, Gesetze, die die Adelsfehden beenden und den Landfrieden wieder herstellen sollten. Darüber hinaus erklärte er alle Schenkungen und Privilegien für ungültig, die seit 1189 erteilt worden waren. Alle übrigen Privilegien mussten durch die königliche Kanzlei neu bestätigt werden. Sämtliche in den zurückliegenden 20 Jahren erbauten Burgen zog der König ein. Dadurch erhielt FRIEDRICH eine Reihe befestigter Stützpunkte in seinem Königreich und seine Verwaltung einen Überblick über die Kronrechte in Sizilien. Insgesamt wurden die Entscheidungsmöglichkeiten der Barone stark eingeschränkt, vor allem was das Heirats- und Erbrecht sowie die Vergabe von Afterlehen betraf. Den daraus erwachsenden Widerstand der Adligen zerschlug FRIEDRICH II. im Verlauf der folgenden zwei Jahre mit der Unterstützung kleinerer Landadliger, die er danach in einem zweiten Schritt ebenfalls in ihren Rechten einschränkte. Honorius III., der sich als Lehnsherr Siziliens sah, protestierte gegen dieses Vorgehen FRIEDRICHS, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Im Mai 1221 erließ FRIEDRICH in Messina eine weitere Assise, die die Bevorzugung auswärtiger Händler verbot, was vor allem die Seemächte Genua und Pisa traf. Zugleich startete er ein Flottenbauprogramm und weitete die königliche Kontrolle über den sizilianischen Handel aus. 1222 bis 1224 besiegte er die letzten Sarazenen in den zentralen Gebieten der Insel. Sie wurden nach Nord-Apulien umgesiedelt, wo sie als Arbeitskräfte auf den Krongütern und als Kämpfer in den Auseinandersetzungen mit dem Papst eingesetzt wurden und in Lucera bis 1300 ein Zentrum des Islam in Italien bildeten.

FRIEDRICH ließ in Süd-Italien mehrere Schlösser bauen, darunter das berühmte Castel del Monte bei Andria in Apulien. Er gründete 1224 die Universität Neapel, die heutige Università Federico II, die die Aufgabe hatte, Beamte für den Staat auszubilden. Einwohner seines Königreichs wurden verpflichtet, nur in Neapel zu studieren. 1226 erfolgte die Gründung der Universität für Apotheker (Pharmacognosia) in Salerno, die zusätzlich die Aufsicht über das Medizin- und Arzneiwesen übernahm. 1246 schrieb er das Buch Über die Kunst mit Vögeln zu jagen, eine Unterweisung in die Falkenjagd; außerdem führte er das Rechnen mit der Null ein.

FRIEDRICHS

Versuche, auch die Kirche in Sizilien unter seine

Kontrolle zu bringen, blieben weitgehend erfolglos. Mit einer weiteren

Assise wollte er das Ansammeln von Landbesitz in der „toten Hand“

zurückdrängen. Auf massiven Widerstand, nicht nur aus der

Kirche, stieß sein Vorhaben, auch das Recht der Besetzung der 150

Bistümer im Königreich an sich zu ziehen. Die darauf

folgenden Auseinandersetzungen wurden immer schärfer und fielen

mit dem Streit über den Kreuzzug zusammen, der schließlich

zur Exkommunikation

FRIEDRICHS

führte.

Der gebannte Kreuzfahrer:

---------------------------------

Ein Schwerpunkt von FRIEDRICHS II.

Politik in Deutschland war

der

Norden. Nachdem Heinrich der

Löwe seine

Macht verloren hatte, war es Knut

VI. von Dänemark gelungen, seinen Einflussbereich vor allem

in

Richtung Baltikum zu

vergrößern. 1223 setzte Heinrich von Schwerin den

dänischen König Waldemar II.

gefangen. Das nutzte FRIEDRICH

II. aus, um gegen Dänemark

vorzugehen:

Er verbündete sich mit Bremen und Adligen aus dem

Hinterland der

Stadt. Darüber hinaus stellte er 1224 die gerade erst

christianisierten Balten

unter seinen Schutz. Dieser Schritt stieß auf Widerstand

Honorius' III., der die

Schutzherrschaft über die Balten für

sich beanspruchte.

Als Reaktion auf den Protest des Papstes ermächtigte FRIEDRICH 1226 den Deutschen Orden unter dessen Hochmeister und seinem Vertrauten, Hermann von Salza, mit der Goldenen Bulle von Rimini, im Baltikum aktiv zu werden und dort die vordringenden Pruzzen zu bekämpfen. Dieses Vorhaben unterstützte der polnische Herzog Konrad von Masowien, indem er dem Orden das Kulmer Land als Basis zur Verfügung stellte. Damit durchkreuzte der Kaiser erneut die Absichten des Papstes in der Region.

FRIEDRICH hatte sich selbst gegenüber dem Papst zum Kreuzzug in das Heilige Land verpflichtet. Am 9. November 1225 hatte er in Brindisi die Königin von Jerusalem, Isabella II. (Jolande), geheiratet und sich selbst am gleichen Tag zum König von Jerusalem erklärt. Isabella starb bereits 1228 bei der Geburt des späteren KONRAD IV., hatte aber damit den Anspruch auf Jerusalem an die staufische Dynastie weitergegeben. Als FRIEDRICH II. den Kreuzzug wegen einer Seuche im August 1227 abermals verschob, wurde er in Berufung auf den ersten Vertrag von San Germano (Cassino [Latium]), in dem er sich 1225 dazu verpflichtet hatte, die Kreuzfahrt bis August 1227 anzutreten, von Papst Gregor IX. gebannt. Allerdings waren der verzögerte Kreuzzug und sein Vorgehen im Baltikum nicht die ausschließlichen Gründe für den Bruch zwischen Papst und Kaiser. Mindestens ebenso bedeutsam waren FRIEDRICHS Versuche, in die Kirchenstruktur Siziliens einzugreifen, und der Versuch, einen Reichstag zu Ostern 1226 nach Cremona einzuberufen – der auch nie stattfand. Im Vorfeld dieses Reichstages hatte FRIEDRICH mehrere päpstliche Territorien zu Reichslehen erklärt und war mit sizilianischen Truppen in Ober-Italien aktiv geworden.

Ungeachtet des Bannes brach er 1228 zum Fünften Kreuzzug auf, was ihm als Gebanntem eigentlich verboten gewesen wäre [10 Zum Kreuzzug vgl. u. a. Thomas C. van Cleve, The Crusade of Frederick II, in: R. L. Wolff/H. W. Hazard (Hrsg.), The later Crusades, 1189–1311. (= A History of the Crusades, Bd. 2), Madison u.a. 1969, Seite 429ff., hier online.]. Der Papst verschärfte daraufhin den Bann, indem er den Adel in Sizilien und im Reich von seinem Treueeid entband. Im Sommer 1228 stellte FRIEDRICH die Reichslehenschaft über Zypern wieder her. Im Heiligen Land fand FRIEDRICH nur wenig Unterstützung, gleichzeitig bereitete der Papst einen Einmarsch in Reichsgebiet in Ober-Italien vor. Damit waren militärische Operationen für FRIEDRICH unmöglich und seine Rückkehr nach Italien dringend nötig. Allerdings scheint er Kämpfe gegen die Muslime auch gar nicht angestrebt, sondern frühzeitig mit Sultan al-Kamil von Kairo diplomatischen Kontakt aufgenommen zu haben. Statt durch Waffengewalt erreichte FRIEDRICH in fünfmonatigen Verhandlungen mit dem Sultan einen Friedensvertrag, den Frieden von Jaffa, und damit die christliche Hoheit über weite Teile der Stadt. Während der Verhandlungen lud ihn der Sultan nach Jerusalem ein. Als der Muezzin aus Rücksicht auf FRIEDRICH II. seinen morgendlichen Ruf zum Gebet nicht erschallen ließ, stellte ihn der Kaiser angeblich mit den Worten zur Rede: „Ich habe in Jerusalem übernachtet, um dem Gebetsruf der Muslime und ihrem Lob Gottes zu lauschen [11 Eine Übersetzung der (nur von arabischer Seite überlieferten) Berichte findet sich bei Heinisch, Friedrich II. in Briefen..., Seite 191f.].“ Die Stadt wurde mit Ausnahme des alten Tempelbezirks, aber unter Einschluss von Betlehem und Nazaret per Vertrag den Christen übergeben, die außerdem einen Korridor zur Küste erhielten. Darüber hinaus wurde ein zehnjähriger Waffenstillstand vereinbart. Sowohl auf christlicher als auch auf muslimischer Seite stieß das Abkommen auf breite Ablehnung. Der lateinische Patriarch Gerold verhängte das Interdikt über ganz Jerusalem, für den Fall, dass FRIEDRICH II. die Stadt betreten würde.

Davon ließ der Kaiser sich nicht abhalten:

Obwohl

gebannt,

setzte er sich am 18. März 1229 in der Grabeskirche die Krone des

Königreichs Jerusalem auf das Haupt. Der rechtliche Charakter

dieser Selbstkrönung

ist nicht zweifelsfrei geklärt und war auch unter den Zeitgenossen

umstritten. Die sonst erforderliche Mitwirkung von Geistlichen war

wegen des Interdikts unmöglich, so dass es sich bei dem Akt kaum

um eine übliche Krönung als Herrschaftsbeginn gehandelt haben

kann [12 Vgl.

Aniella

Humpert: Statistische Auswertung der Urkundenempfänger

Friedrichs II. Diss., München 2003, Seite 357.].

Es spricht dagegen einiges dafür, dass FRIEDRICH dieses Gehen

unter der Krone eher als symbolische Bestätigung seiner

Herrschaft über das Königreich Jerusalem verstand. Die

Krönung wurde von den einheimischen Baronen nicht anerkannt, da

FRIEDRICH

aus ihrer Sicht höchstens als Regent für seinen

Sohn KONRAD

hätte tätig werden dürfen. Es dauerte allerdings bis zum

17. Juli 1245, bis der Papst Friedrich für abgesetzt

erklärte. Der Kaiser selbst verließ nach der Krönung

schleunigst das Heilige Land, wo er zu diesem Zeitpunkt keinerlei

Rückhalt mehr hatte. In Akkon

brachte er den Kreuzfahrer-Adel nach zähen Verhandlungen dazu,

KONRAD als König

anzuerkennen, bevor er eilig nach Brindisi

aufbrach.

Nach seiner Rückkehr aus Palästina bekämpfte er die päpstlichen Truppen, die in das sizilianische Regnum eingefallen waren, und sicherte sein Territorium vergleichsweise schnell wieder ab. Noch während der Kämpfe nahm Hermann von Salza Vermittlungsgespräche mit dem Papst auf, um die Lösung des Banns zu erreichen. Im zweiten Vertrag von San Germano vom Juli 1230 machte FRIEDRICH II. dem Papst eine Reihe von Zugeständnissen, unter anderem die Freiheit kirchlicher Wahlen, die Wiedereinsetzung von kirchlichen Amtsträgern, die FRIEDRICH gebannt hatte, die Unantastbarkeit von Klerikern durch die weltliche Rechtsprechung, die Steuerbefreiung der Kirche und einen Verzicht auf alle Ansprüche im Kirchenstaat. Dafür sagte Gregor IX. die Aufhebung des Banns zu, was er im Folgejahr auch ausführte. FRIEDRICH missachtete allerdings weitgehend die Vertragsvereinbarungen, was neues Konfliktpotential mit dem Papst barg.

Zu FRIEDRICHS

Anhängern in Deutschland zählten auch

die

Bischöfe Ekbert von Bamberg und

später dessen Neffe Poppo

von Bamberg, in

deren Dom wohl kurz vor oder um 1237 der waffenlose Bamberger Reiter

aufgestellt wurde. In diesem Reiterstandbild vermuten Forscher ein

Krypto-Porträt FRIEDRICHS

II., wobei der Reiter wohl

hauptsächlich den wiederkehrenden Messias nach der Offenbarung

des Johannes 19,10–16 darstellen sollte, der allein mit dem

Hauch seines Mundes, also mit Gottes Wort, die Feinde des

Christentums vernichtet. Mehrere Theologen hatten sich bereits gegen

bewaffnete Kreuzzüge gewandt [13 Dazu: Hannes

Möhring, König der Könige, Seite 41–57.].

Konflikte in Deutschland und mit dem Papst:

-------------------------------------------------------

1231 überwarf sich FRIEDRICH II. endgültig mit seinem Sohn HEINRICH (VII.). Grund war das Vorgehen HEINRICHS gegen die Fürsten. Es ähnelte zwar in weiten Teilen dem seines Vaters während des ersten Aufenthalts in Deutschland und danach in Sizilien, zu diesem Zeitpunkt und angesichts der Auseinandersetzung mit dem Papst stand es aber im Widerspruch zu Friedrichs Versuchen, das Einvernehmen der Fürsten zu gewinnen. Heinrich hatte ihnen auf Druck von Gregor IX. 1231 weitreichende Rechte verbriefen müssen, die Friedrich notgedrungen im Rahmen der Verhandlungen um den Frieden von San Germano bestätigte (so genanntes Statutum in favorem principum).

HEINRICH betrieb jedoch weiter eine harte Politik den Fürsten gegenüber, auf die FRIEDRICH reagierte, indem er mehrmals Erlasse seines Sohnes für ungültig erklärte. Doch auch der Kaiser selbst schuf sich in dieser Zeit neue Feinde unter den Adligen, vor allem, als er 1232 das Reichskloster Lorsch dem Mainzer Erzbistum schenkte und so den Lorscher Vogt Otto II. und mit ihm die Familie der WITTELSBACHER gegen sich aufbrachte. HEINRICH verbündete sich schließlich mit den lombardischen Städten und mehreren kaiserfeindlichen deutschen Adligen, unter anderem den Bischöfen von Augsburg, Würzburg, Worms, Speyer und Straßburg sowie mit dem Abt des Klosters Fulda. Wie zuvor für den Fall des Ungehorsams vereinbart, bannte Gregor IX. den Kaiser-Sohn, und FRIEDRICH zog von Italien zurück nach Deutschland. Der Aufstand brach in sich zusammen, sobald FRIEDRICH im Land war. Fast ohne Kämpfe strömten dem populären Kaiser Unterstützer zu. Über HEINRICH saß FRIEDRICH 1235 in Worms zu Gericht. Seine Verbündeten wurden begnadigt, der Kaiser-Sohn selbst aber abgesetzt und in Sizilien eingekerkert. Im August des gleichen Jahres verkündete FRIEDRICH auf dem Reichstag von Mainz einen Landfrieden. Der Reichstag sollte dazu dienen, die Zerrüttung durch den Aufstand HEINRICHS (VII.) zu beheben. Zentraler Punkt aller Beschlüsse war die Betonung der königlichen Hoheit über alle Regalien, um der fürstlichen Aneignung dieser Rechte einen Riegel vorzuschieben. Außerdem betonte FRIEDRICH seine Position als oberster Gerichtsherr und richtete das Amt eines Reichshofrichters ein. Vorbild für die Reorganisation im Reich waren FRIEDRICHS Neuerungen in Sizilien. Allerdings konnte er seine Vorstellungen gegen die machtbewussten deutschen Fürsten nur zum Teil durchsetzen. Zumindest beeideten sie ihre Teilnahme an einem geplanten Italienzug. Die im folgenden Jahr entworfene zentrale Finanzverwaltung wurde nie real umgesetzt. Neben dem Landfrieden und seinen Regelungen für die Reichsstruktur war die Aussöhnung mit den WELFEN die wichtigste Konsequenz des Reichstags. FRIEDRICH II. nahm Otto von Lüneburg in den Reichsfürstenstand auf und rief damit das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg ins Leben.

FRIEDRICH II. ließ schließlich seinen Sohn KONRAD IV., 1237 in Wien zum neuen römisch-deutschen König und zum zukünftigen Kaiser wählen, nachdem ein erster Versuch dazu auf dem Mainzer Hoftag gescheitert war. Während FRIEDRICH in Deutschland mit dem Einvernehmen des Papstes gegen HEINRICH (VII.) vorging, gerieten beider Interessen in den sizilianischen Angelegenheiten wieder in Konflikt. Gregor IX. plante, eine Gesetzessammlung für Sizilien erstellen zu lassen. Dem wollte FRIEDRICH zuvorkommen, um die eigene Macht über Sizilien zu stützen und sich als Gesetzgeber zu profilieren. Deshalb ließ er hastig ein Gesetzeswerk erstellen, das 1231 als die Konstitutionen von Melfi verkündet wurde, wegen der kurzen Vorbereitungszeit aber in den beiden Folgejahren jeweils einmal ergänzt wurde. Als Gesetzgeber stellte FRIEDRICH II. sich in die Tradition antiker römischer Herrscher.

Der Anspruch FRIEDRICHS auf die Lombardei und Mailand läutete die letzte heiße Phase im Konflikt zwischen dem Kaiser und der Kurie ein, die stark eschatologische Züge trug. 1236 erklärte FRIEDRICH II. den Reichskrieg gegen die Kommunen. Die Lombarden wollten ihren Bund nicht, wie vom Kaiser gefordert, auflösen. Bis in den Herbst 1237 erreichte keine der beiden Kriegsparteien eine militärische Entscheidung. Am 27. November kam es dann zu einer großen Feldschlacht bei Cortenuova, die der Kaiser für sich entschied. Von Mailand, der wichtigsten Stadt im Lombardenbund, verlangte FRIEDRICH die bedingungslose Unterwerfung, was verweigert wurde. Obwohl sein Heer nach dem Schlachtensieg durch zahlreiche hinzuströmende Söldner verstärkt worden war, konnte FRIEDRICH Mailand und die übrigen Städte nicht abschließend bezwingen.

In dieser Phase verschärfte sich der Konflikt mit dem

Papst

weiter:

Enzio,

der älteste, uneheliche Sohn FRIEDRICHS, heiratete

im Oktober 1238

die Erbin des größten Teils Sardiniens und nahm den

Königstitel

über die Insel an. Der Heilige Stuhl, der die Lehnshoheit

über Sardinien beanspruchte, erkannte Enzio in dieser Funktion

nicht an. Weit schwerer wog aber der Interessenkonflikt in der

Byzanz-Politik. Zur Unterstützung des lateinischen Kaisers Balduin

II.

in seinem Kampf gegen die Griechen warb der Papst ab 1237 für

einen Kreuzzug. FRIEDRICH

verhandelte gleichzeitig mit dem

byzantinischen Kaiser Johannes

III., dem Gegner

Balduins. Nachdem FRIEDRICH für

seine Feldzüge in Italien

byzantinische Söldner gestellt bekommen hatte, sperrte er im

Gegenzug mehrere Häfen und ließ eine Kreuzzugs-Vorhut

gefangensetzen, was den Aufbruch des Heeres deutlich verzögerte.

Der Papst ging dagegen vor. Er unterstützte eine

Propagandakampagne, die FRIEDRICH

als den Antichristen darstellte,

vermittelte ein

Bündnis zwischen Genua und Venedig, wodurch eine Flotte

entstand, die Sizilien hätte bedrohen können, und besiegte

die kaisertreue ghibellinische Adelspartei in Rom.

In dieser angespannten Situation starben Anfang 1239 kurz

hintereinander Hermann von Salza

und Kardinal Thomas

von Capua,

die bis dahin als Vermittler zwischen Kaiser und Papst gedient hatten.

Weiter verschärft wurde die Auseinandersetzung durch einen Brief

FRIEDRICHS

vom 10. März 1239 an das Kardinalskollegium, in dem er

Gregor IX. offen des

Bündnisses mit den aufständischen

Lombarden beschuldigte. Der Papst veröffentlichte darauf eine

erneute Bannbulle. Diese wurde, wohl um ein gegenteiliges Urteil der

Kardinäle zu verhindern, schon kurz nach dem Eintreffen des

Briefes des Kaisers bereits am Palmsonntag, dem 20. März 1239, und

nicht, wie üblich, erst am Gründonnerstag

veröffentlicht. Das Anathema

listet unter vielen Vorwürfen auch den besonders schweren der

Ketzerei auf, aber auch die angebliche Zugrunderichtung des

päpstlich beanspruchten Sizilien durch FRIEDRICH.

Offener Kampf zwischen Kaiser und Papst:

-----------------------------------------------------

FRIEDRICH reagierte

auf den Bann, indem er jegliche Rücksicht

auf den päpstlichen Anspruch auf Sizilien fallen ließ, eine

große Streitmacht aufstellte und die Verwaltung grundlegend

umstrukturieren ließ: Die Insel Sizilien erhielt einen

Generalkapitän

und der festländische Teil einen Hofjustiziar als oberste zivile

und

militärische Beamte. FRIEDRICH baute ein

umfangreiches

Spitzelsystem auf, ließ die Grenzen sperren und die dem Papst

ergebenen Bettelorden

ausweisen. Den einheimischen Geistlichen wurde untersagt, dem Interdikt

Folge zu leisten, darüber hinaus besetzte FRIEDRICH die

Bischofsstühle komplett in eigener Entscheidung. Nach dem

sizilianischen Vorbild organisierte der Kaiser auch Reichs-Italien um.

Es wurde in zehn Generalvikariate aufgeteilt und Enzio

als Stellvertreter eingesetzt. Die Verwaltung übernahmen

größtenteils Beamte aus Süd-Italien.

Die kaiserliche Kanzlei entwickelte in dieser Situation eine

außergewöhnliche Aktivität. Nicht nur an die

Kardinäle, sondern auch an die Bürger Roms und vor allem die

Fürsten der Christenheit gingen pathetische Aufrufe in

großer Zahl hinaus. Friedrich betonte dabei immer wieder

deutlich, dass er der eigentlich Friedliebende sei. Nach einer auf

verschiedene Stellen des Alten Testaments Bezug nehmenden Einleitung

und einer sehr ausführlichen und tatsachenbezogenen Darstellung

der Dinge aus FRIEDRICHS

II. Sicht heißt es in einem Brief an die

Hohen des Reiches vom 20. April 1239:

„Du also, geliebter Fürst, und mit Dir alle

Fürsten

des Erdkreises, beklage nicht nur Uns, sondern die Kirche, die die

Gemeinschaft aller Gläubigen ist! Ihr schlaffes Haupt, ihr

Fürst, steht wie ein brüllender Löwe da, ihr Prophet ist

rasend (Off. 19,20), ein ungetreuer Mann, ein Priester, der sein

Heiligtum besudelt, der ohne Gerechtigkeit gegen das Gesetz handelt [14 Übersetzung

bei Heinisch, Friedrich II. in Briefen..., Seite 427–441, Zitat:

Seite 439.].“

Hierauf antwortete der Papst mit einem Rundschreiben an alle

Könige, Fürsten und Bischöfe der Christenheit. Dieser

Brief vom 21. Mai 1239 bedient sich farbiger Bilder der Apokalypse des

Johannes und

bezeichnet Friedrich als den wahrhaftigen Antichristen:

„Es steigt aus dem Meere die Bestie voller Namen der Lästerung, die mit den Tatzen des Bären und dem Rachen des Löwen wütet und mit den übrigen Gliedern wie ein Leopard ihren Mund zu Lästerungen des göttlichen Namens öffnet, die nicht aufhört, auf Gottes Zelt und die Heiligen, die in den Himmeln wohnen, die gleichen Speere zu schleudern [15 Ascendit de mari bestia. MGH Epp. Saec. XIII 1, 646ff. Teils übersetzt in Heinisch, Friedrich II. in Briefen..., Seite 423f.].“

Erklären kann man den Einfluss solcher Briefe nur durch die damaligen chiliastischen Vorstellungen. Joachim von Floris (Joachim von Fiore), sagte für die Jahre vor 1260 Vorläufer des Antichristen und schließlich diesen selbst voraus. Von der einen Seite wurde FRIEDRICH als der Messias-Kaiser, der Papst hingegen als die große „Hure Babylon“ dargestellt. Die andere Seite meinte, den Kampf zwischen Antichrist und Engelpapst mitzuerleben.

Nach der Niederlage des Lombardenbundes 1237 bei Cortenuova hatte sich die Lage in Ober-Italien keineswegs entspannt. Die neue Verwaltungsstruktur mit den Beamten aus dem sizilianischen Reichsteil sahen die Lombarden als Tyrannei des Kaisers und als Verletzung der städtischen Autonomie an, während FRIEDRICH in Mittel-Italien auf eine positivere Stimmung stieß. 1238 scheiterte FRIEDRICH vor Brescia, im September 1239 vor den Mauern Mailands. Er versuchte daraufhin, die mittelitalienischen Städte, besonders im Herzogtum Spoleto und in den Marken Ancona, für sich zu gewinnen. Seit Sommer 1239 marschierte FRIEDRICHS II. Sohn Enzio in seinem Auftrag in die beiden Provinzen ein. Die Eroberung Jesis, des Geburtsortes des Kaisers in den Marken, war nicht nur von symbolischer Bedeutung, sondern auch deswegen, weil es im strategisch wichtigen Raum an der nördlichen Grenze des Königreichs Sizilien lag. Bald darauf erschien FRIEDRICH II. selbst, aber nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Weihnachten 1239 predigte er in der Kathedrale von Pisa. Es folgten die Eroberung Viteas 1240 und ein gescheiterter Versuch, Rom einzunehmen.

1241 vereitelte FRIEDRICH durch die Gefangennahme mehrerer Bischöfe in der Seeschlacht von Giglio ein von Papst Gregor IX. für Ostern nach Rom einberufenes Konzil. Dadurch verhinderte er, dass sich eine Versammlung von Kirchenfürsten gegen ihn aussprach und nicht nur, wie bisher, lediglich der Papst. Der Tod Gregors Ende August 1241 unterbrach zunächst den Konflikt, da FRIEDRICH die Wahl eines neuen Papstes abwartete, die sich allerdings bis Juni 1243 hinzog. Der aus einer ghibellinischen Familie stammende neue Papst, Innozenz IV., galt als kaiserfreundlich, wurde aber, als er im Amt war, zu einem entschiedenen Verfechter des päpstlichen Machtanspruchs. Friedensverhandlungen wurden auf Drängen deutscher Fürsten und Ludwigs IX. von Frankreich aufgenommen und führten auch im März 1244 zu einem Vorvertrag. Darin verpflichtet FRIEDRICH sich zum Rückzug aus dem Kirchenstaat, während der Papst den Bann aufheben sollte. Der wirkliche Friedensschluss scheiterte jedoch am Streit um die Lehnshoheit über Sizilien und die Lombardei sowie an der Frage, ob die lombardischen Städte in den Frieden mit einbezogen werden sollten. Innozenz IV. erneuerte daraufhin zu Ostern 1245 den Bann. Dennoch ergab sich noch einmal eine kurzfristige Annäherung: Als die Nachricht von der Eroberung Jerusalems durch den ägyptischen Sultan As-Salih in Europa eintraf, bot FRIEDRICH II. dem Papst an, sofort zum Kreuzzug aufzubrechen, mindestens drei Jahre auf dieser Mission zu verbringen, den Kirchenstaat zu räumen und dem Papst die Regelung der Lage in der Lombardei zu überlassen. Die Frage, ob diese Angebote ernst gemeint waren, ist offen. Innozenz IV. stellte am 6. Mai 1245 FRIEDRICH die Absolution in Aussicht, widerrief dies jedoch sofort wieder, als ihn Berichte von Übergriffen kaiserlicher Truppen auf den Kirchenstaat erreichten. Darauf floh der Papst von Genua nach Lyon, wohin er ein Konzil einberief und am 17. Juli 1245 den Kaiser und Enzio für abgesetzt erklärte. Als Gründe gab er FRIEDRICHS Untreue als Lehnsmann, Friedensbruch, Gotteslästerung und Häresie an. FRIEDRICH erkannte seinerseits die Absetzung nicht an.

In Deutschland versuchte der Kaiser unterdessen, das seit 1232

gespannte Verhältnis zu den WITTELSBACHERN

zu verbessern. Dabei

verletzte er aber territoriale Interessen des Mainzer Erzbischofs

Siegfried III. Der

bis

dahin kaisertreue Erzbischof wechselte auf die päpstliche Seite.

Zusammen mit dem Kölner

Erzbischof Konrad

von Hochstaden wurde Siegfried

so der wichtigste Vertreter

päpstlicher Interessen in Deutschland.

Die letzten Jahre - Rückschläge und Erfolge:

------------------------------------------------------

Einerseits wurde nach der Absetzung des Kaisers in Deutschland 1246 HEINRICH RASPE auf Betreiben Siegfrieds von Mainz zum Gegen-König gewählt. Siegfried selbst hoffte, dadurch die an HEINRICH RASPE vergebene Grafschaft Hessen wieder zurückzubekommen. Nachdem HEINRICH RASPE schon im folgenden Jahr gestorben war, setzte Herzog Heinrich II. von Brabant 1247 die Königserhebung seines Neffens WILHELM VON HOLLAND durch. Dadurch wechselten die Fürsten am Unterrhein einheitlich in das stauferfeindliche Lager. Andererseits verheiratete Otto II. von Bayern seine Tochter mit KONRAD IV. und wurde so der mächtigste Verbündete der STAUFER.

In Italien ging FRIEDRICH II. gegen die aufständischen Städte militärisch vor, betrieb aber gleichzeitig Verhandlungen mit dem Papst. Als er sich 1247 bereits auf dem Weg zu einem Treffen befand, fiel die strategisch wichtige Stadt Parma von ihm ab. Die Belagerung Parmas endete 1248 mit einer Niederlage für den Kaiser. Kurz darauf verbuchte er jedoch wieder militärische Erfolge. Eines wurde immer deutlicher: Militärisch war der Kaiser, anders als sein Großvater BARBAROSSA, nicht zu schlagen, zumal er noch immer auf die Einkünfte seines zentralisierten Königreiches Sizilien zählen konnte und es in den Kommunen zur Spaltung in kaisertreue (Ghibellinen) und kaiserfeindliche (Guelfen) Fraktionen kam. In dieser Lage versuchten seine Gegner 1246 ein Attentat, das aber scheiterte. Mehrere Vertraute des Kaisers, darunter auch der Kanzler Petrus de Vinea, wurden nach einem Anschlagsversuch 1249 eingekerkert und geblendet; er ist kurz darauf verstorben. Im Mai 1249 wurde Enzio von den Bolognesern nach der unglücklichen Schlacht von Fossalta gefangen genommen und dann 23 Jahre in Haft gesetzt, in der er 1272 46-jährig verstarb.

In dieser Phase schien alles auf eine Niederlage FRIEDRICHS

hinzudeuten, doch Anfang 1250 wendete sich das Blatt:

In Deutschland

hielt KONRAD den Feldzug

des Gegen-Königs WILHELM auf, mehrere

oberitalienische Städte wechselten auf die kaiserliche Seite. Der

Papst geriet in eine bedrängte Lage und bot auf Anraten Ludwigs

IX.

Verhandlungen

an. FRIEDRICH

war auf dem Weg zur Residenz von Innozenz IV.

in

Lyon,

als er erkrankte und auf Castel

Fiorentino (Gargano/Apulien), in einer

Zisterzienserkutte gekleidet, am 13. Dezember 1250 – im Alter

von 55 Jahren – verstarb. An welcher Krankheit er starb, ist nicht

gesichert. Die Quellen sprechen von Fieber und Durchfall, was auf eine

Ruhrerkrankung hinweisen könnte. Doch diese Krankheit passt nicht

recht in die winterliche Jahreszeit hinein. Deshalb starb FRIEDRICH

wohl eher an Typhus, Paratyphus oder einer Blutvergiftung. FRIEDRICHS

Sarkophag aus rotem Porphyr

steht im Dom von Palermo. Dort ruht er neben

seinen Eltern HEINRICH VI.

und Konstanze sowie seinem

Großvater

mütterlicherseits, dem Normannen-König

Roger II.,

König von Sizilien.

In Sizilien und Süd-Italien konnte FRIEDRICH II. zwar

bis

zu

seinem Tode 1250 unangefochten seine Position verteidigen, in

Deutschland gelang dies seinem Sohn KONRAD gegen die genannten

Gegen-Könige jedoch immer weniger, obwohl noch bis zu FRIEDRICHS

Tod Süd-Deutschland von den STAUFERN

gehalten wurde. Mit dem Tod

KONRADS vier Jahre

später in Süd-Italien war die Zeit der

STAUFER in Deutschland

endgültig vorbei. In Sizilien hingegen hielten sich seine Enkel

noch bis 1268. Mit dem Tod Kaiser

FRIEDRICHS II.

begann das so genannte

Interregnum, in dem das

Königtum noch mehr an Macht einbüßte.

Die Rolle des Rechts in der Regierungszeit Friedrichs II.:

---------------------------------------------------------------------

Das Rechtssystem erhielt

durch FRIEDRICH II.

entscheidende reformerische Impulse, die in die

neuzeitliche Zukunft

verwiesen, aber ganz der Idee des mittelalterlichen Universalherrschers

verpflichtet waren: Die Assisen von Capua von 1220,

aufbauend auf der unter seinem Großvater Roger

II. begonnenen Rechtsreform (Assisen von Ariano 1140),

und

die Konstitutionen von Melfi

aus dem Jahr 1231 trugen entscheidend zur normativen Positivierung

von Recht und Staatsordnung bei und wirkten im europäischen

Vergleich beispielgebend. In Sizilien hatten ihre Vorschriften mit

zeitbedingten Modifikationen bis 1819 Geltung. Ihre volle Wirkung

entfalteten diese Neuerungen jedoch nur auf sizilianischem Territorium:

Nur dort stand dem Kaiser nach der Schaffung eines eigenen

Beamtenstandes die Möglichkeit offen, seine Reformen ohne

Rücksichtnahme auf die Interessen einer alteingesessenen

Aristokratie

umzusetzen.

Insgesamt spielte das römische Recht in der

Politik FRIEDRICHS II.

eine überragende Rolle: FRIEDRICH

fügte neue Gesetze in das spätantike Corpus

iuris civilis ein und machte so deutlich, dass sich seine

Vorstellungen vom Kaisertum den als vollkommen empfundenen antiken

Traditionen verpflichtet sahen, aber auch, dass sich die Herrschaft auf

dem Recht gründen muss. FRIEDRICH II.

erließ darüber

hinaus strenge Gesetze zur Erhaltung der Natur und zum Schutz von

Frauen und Minderheiten.

Kaiseridee:

--------------

Obwohl die Fortsetzung der Herrschaft über das gesamte Reich

seines Vaters unwahrscheinlich erschien, wurde bereits der junge

FRIEDRICH

nicht nur als zukünftiger König Siziliens, sondern

in der Kontinuität seines kaiserlichen Vaters und Großvaters

erzogen.

Nicht zuletzt wegen seiner Jugend in Sizilien nahmen die Stadt Rom und die Anerkennung durch ihre Bevölkerung in seinem Verständnis des Kaisertums einen hohen Stellenwert ein. Darüber hinaus war dafür die Taktik des Ausspielens der Stadtrömer und des Papstes gegeneinander der Grund. Allerdings spielte auch der Papst eine wichtige Rolle für die kaiserliche Legitimation FRIEDRICHS II. Schließlich hatte Innozenz III. ihn zumindest inoffiziell als Kaiser anerkannt, bevor er von den Reichsfürsten gewählt worden war. Damit war die Bedeutung des Wahlakts deutlich zurückgegangen, allerdings wohl auch, weil die Reichsfürsten ebenso wie FRIEDRICH selbst davon ausgingen, dass die Krone mangels ernstzunehmender Konkurrenten von nun an im Haus der STAUFER bleiben würde. Insgesamt war die Hochachtung des Kaisertums im deutschen Reichsteil durch die Thronstreitigkeiten nach dem Tod HEINRICHS VI. gesunken. Die häufige Abwesenheit FRIEDRICHS II. und die krisenhafte Regentschaft HEINRICHS (VII.) trugen nicht dazu bei, das Ansehen des Kaisertums zu steigern.

Analog zur Entwicklung in Territorien außerhalb des Reichs und in einzelnen Fürstentümern nahmen auch unter FRIEDRICH II. die Rechtsprechung und überhaupt das Vorhandensein eines kodifizierten Rechtskanons eine wichtigere Stellung ein. Dies galt auch für seine Rechte als Herrscher. So wurde das Regalienrecht zum wichtigsten Machtinstrument des Kaisers. Mit dieser Rechtsgrundlage gründete Friedrich Städte oder verlegte Handelswege, um angrenzende fürstliche Territorien zu entvölkern oder Fürsten Zolleinnahmen zu entziehen. Zudem vermehrte er die staufische Hausmacht, um diese ebenfalls für seine Ziele einzusetzen. 1231 dämmten die Fürsten dieses kaiserliche Vorgehen mit dem Statutum in favorem principum ein. Um Einfluss auf kirchliche Territorien zu erlangen, berief Friedrich sich auf seine Stellung als Vogt für die gesamte Kirche. Das Städtegründungsrecht auf kirchlichem Land wurde 1220 durch die Confoederatio cum principibus ecclesiasticis festgeschrieben, wobei den kirchlichen Herren der Besitz verschiedener Regalien zugesichert wurde. Einen Höhepunkt erreichte die Regalienpolitik FRIEDRICHS 1235 mit dem Mainzer Landfriedensgesetz, in dem im Prinzip alle fürstlichen Rechte als lediglich vom Kaiser ausgegebene Regalien dargestellt wurden.

Gegenüber dem Papst bestand FRIEDRICH auf Gleichberechtigung (Sonne-Mond-Gleichnis). Seine Kaiseridee war zudem universal ausgelegt und stand ganz in der staufischen Tradition, wobei auch das spätantike Kaiserbild eine wichtige Rolle spielte. So ließ FRIEDRICH II. Gold-Augustalen nach dem Vorbild römischer Kaiser prägen. Auf diesen war er mit Tunika und Lorbeerkranz, ganz den römischen Kaisern nachgebildet, dargestellt. Des Weiteren setzte er biblische Elemente ein: Seit seinem Kreuzzug umgab er sich mit dem Hauch eines messianischen Kaisertums, wobei auch die Äußerungen des Nikolaus von Bari eine Rolle spielten; demnach sei das Haus Staufen das Endkaisergeschlecht.

Insgesamt flossen in FRIEDRICHS

Kaiseridee, die

äußerst

vielgestaltig war und teils äußerst übersteigert

wirkte, mehrere Elemente ein: staufische,

römisch-spätantike,

byzantinische, biblische und normannische, verbunden mit einem bis

dahin noch nicht da gewesenen, intensiven Einsatz kodifizierten Rechts [16 Grundlegend:

Hans

Martin Schaller, Die Kaiseridee Friedrichs II., in: G. Wolf

(Hrsg.): Stupor mundi, 2. Aufl., Seite 494ff.].

REZEPTIONSGESCHICHTE

Charakter und Persönlichkeit:

------------------------------------

FRIEDRICH II.

ist eine der bemerkenswertesten

Persönlichkeiten

der Geschichte. Seine Zeitgenossen nannten ihn stupor mundi,

worin insbesondere die Verblüffung – nicht selten auch das

Befremden – der im gottbezogenen Universalismus des Mittelalters

verankerten Beobachter über das hoch entwickelte

Individualitätsbewusstsein des STAUFERS, seinen

temperamentvollen

Eigensinn und seine unorthodoxe, schier nicht zu bremsende Wissbegierde

zum Ausdruck kam.

Ein Beispiel dafür, wie sehr sich FRIEDRICH von seinen Zeitgenossen unterschied, war der Kreuzzug in das Heilige Land. Als intimer Kenner der arabischen Mentalität „eroberte“ er Jerusalem durch langwierige Verhandlungen und einen Vertragsschluss. Seither betonten FRIEDRICH und seine zahlreichen Anhänger, darunter auch Theologen, den messianischen Charakter seines Kaisertums, was im Kampf mit dem Papsttum dahingehend umgedeutet wurde, FRIEDRICH sei der Kaiser der Endzeit, der Friedenskaiser.

Den Überlieferungen zufolge war FRIEDRICH II. von

Wissensdrang

und unbändiger Neugier erfüllt. Dinge, die sich nicht mit

Vernunft erklären ließen, glaubte er zum Entsetzen seiner

Zeitgenossen nicht. So verbot er zum Beiospiel die so genannten

Gottesurteile, da er der Meinung war, dass in einem Zweikampf immer der

Stärkere, nicht zwangsläufig der Unschuldige gewinnen werde.

Friedrich II. und die Naturwissenschaften:

---------------------------------------------------

Am Hof des Kaisers wirkten zahlreiche Dichter, Wissenschaftler und

Künstler, so dass von einem Musenhof gesprochen wurde.

FRIEDRICH II.

schrieb auch ein wissenschaftliches Werk über

Vögel und Falknerei (sogenanntes „Falkenbuch“ eigentlich De

arte venandi cum avibus, Über die Kunst der Jagd mit

Vögeln), das bis weit in die heutige Zeit als Standardwerk zum

Thema galt. Das bedeutende, in seiner naturwissenschaftlichen

Ausrichtung höchst bemerkenswerte Werk enthält neben einer

Einführung in die allgemeine Vogelkunde auch Anleitungen zu

Aufzucht, Dressur und Verwendung der Jagdfalken. Die über 900

Vogelbilder stellen zu der Zeit ein Novum dar. In ihnen werden in bis

dahin ungekannter Detailtreue die spezifischen Haltungen der einzelnen

Vogelarten dargestellt. Die Flugbilder können nur nach der Natur

gezeichnet worden sein. Die originale Prachthandschrift ging zwar

verloren, eine von Manfred,

seinem Sohn 1258

veranlasste Abschrift des Werkes aus der Bibliotheca

Palatina ist in der vatikanischen

Bibliothek erhalten geblieben.

Seine Gegner nutzten das allgemeine Wissen über seine wissenschaftliche Neugier, um eine für die Zeit plausible Propaganda zu entwickeln, die ihn diskreditieren sollte. Sie behaupteten, er litte unter Wahnideen. So schreibt ihm zum Beispiel Salimbene von Parma, ein Franziskanermönch, in seiner Chronik derer sieben zu. Eine der hier beschriebenen behandelt die sogenannte Suche nach der Ursprache, die, schon seit der Antike nachweisbar, vor FRIEDRICH II. bereits verschiedenen anderen Herrschern zugeschrieben worden war. Salimbene schreibt, FRIEDRICH habe zum Zwecke dieser Suche mehrere Säuglinge von der Außenwelt isoliert und ihren Ammen befohlen, die Kinder zwar zu säugen und sauberzuhalten, aber weder mit ihnen zu sprechen noch sie zu liebkosen, oder ihnen sonstige Zuwendung zuteil werden zu lassen. Auf diese Weise habe er – so Salimbene – herausfinden wollen, in welcher Sprache Kinder ihre ersten Worte von sich geben. Die Kinder hätten dann aber gar nicht gesprochen, sondern seien aufgrund der mangelnden menschlichen Zuwendung frühzeitig gestorben.

Gerade das Falkenbuch zeigt ein in dieser Zeit neuartiges, so

vorher

nicht dagewesenes Interesse an der diesseitigen Wirklichkeit, an

Mathematik, Medizin und Naturphänomenen aller Art und Ansätze

zu empirischem Denken und Naturerforschung, auch mit Hilfe von

Experimenten. Selbstgesetztes Ziel Friedrichs im Falkenbuch, einer

umfassenden Ornithologie,

war es, „sichtbar zu machen die Dinge, die sind, so wie sie sind“

(manifestare ea, quae sunt, sicut sunt). Bloß durch das Ohr

erlange man keine Gewissheit. So wird selbst die Zuverlässigkeit

einer bisher so unumstrittenen Autorität wie des Aristoteles unter

Berufung auf die eigene langjährige Erfahrung mit der Falknerei

mit dem Argument relativiert, Aristoteles beziehe sein Wissen auf

diesem Gebiet wohl kaum aus eigener Erfahrung, sondern von

unzuverlässigen Gewährsleuten. Auch wenn dieses neue Denken

in seinem Umfeld und seiner Zeit nicht ohne Voraussetzungen ist

(Nominalismus,

Schule

von Salerno, Jordanus

Ruffus, Michael

Scotus, Petrus

de Ebulo), so kann FRIEDRICH

II., zumal wegen seiner Förderung

wissenschaftlicher Einrichtungen und Gelehrter, ein bedeutender Platz

am Beginn der Entwicklung zugewiesen werden, die über Renaissance

und Rationalismus in

die Moderne führen sollte.

Haltung zu Christentum und Islam:

-------------------------------------------

Die zahlreichen Propagandaberichte trugen mit zur Verzerrung der

Persönlichkeit FRIEDRICHS

in der Nachwelt bei. FRIEDRICH

II. gilt

als Wunderwesen unter den europäisch-christlichen

Monarchen des Mittelalters. Bereits seine Zeitgenossen sahen dies so.

Allerdings erblickten viele in ihm auch den Hammer der ChristenheitJesus,

Moses und Mohammed als „drei Betrüger“

bezeichnet. Dies ist, so weit ist sich die moderne Mediävistik

einig, nicht glaubwürdig und der päpstlichen Propaganda

zuzuschreiben. Friedrich selbst wies diese Beschuldigung ebenfalls von

sich [17 Vgl.

Regesta Imperii

5, 1, Nr. 2454, Text online.].

Ob dieses Motiv bereits vorher zur Verdammung antikirchlicher Ideen

verwendet wurde, ist nicht geklärt, allerdings ist dies nicht

auszuschließen, wurde dieselbe Aussage später doch auch

Petrus de Vinea,

Arnaldus

de Villanova, Boccaccio, Petrus Aretinus,

Machiavelli,

Pietro

Pomponazzi, Gerolamo Cardano, Tommaso

Campanella, Giordano

Bruno, Baruch

de Spinoza und schließlich sogar noch Thomas Hobbes

angedichtet.

Am Kaiserhof selbst wirkte jedoch kein einziger muslimischer Gelehrter, zumal FRIEDRICH den Islam auf Sizilien faktisch zurückgedrängt hatte und in mehreren Schreiben seine christliche Einstellung betonte. Die neuere Forschung (Hans Martin Schaller) hat daher auch viele Urteile bzgl. einer vollkommen toleranten oder gar islamfreundlichen Einstellung des Kaisers revidiert. Die Kaiseridee FRIEDRICHS II. verrät vielmehr eine tief verwurzelte christliche Ideologie.

FRIEDRICH

verstand sich als christlicher Monarch, allerdings im

Sinne eines byzantinischen Kaisers, also als Gottes Stellvertreter auf

Erden. Eine Unterordnung unter den Papst kam für ihn nicht in

Frage. Dabei fällt auf, dass er, anders als sein Großvater

BARBAROSSA, nie einen

Gegen-Papst aufstellen ließ. Denn FRIEDRICH

verstand sich weiterhin auch als mittelalterlicher Universalherrscher

und keineswegs als ein Renaissancefürst, wie ihn manche

spätere Historiker sehen wollten. Es ging ihm nicht um eine

völlige politische Entmachtung des Papsttums, sondern vielmehr um

einen weitgehenden Ausgleich, wobei er freilich, nicht zuletzt aufgrund

seiner persönlichen Vorstellungen vom Kaisertum, den politischen

Ambitionen der Päpste, das Kaisertum dem Papsttum nachzuordnen,

entgegentrat.

Mythos:

-----------

Mit dem Machtverlust des Königtums im Interregnum

nach FRIEDRICHS

Tod entstand in Deutschland die Legende vom Kaiser

FRIEDRICH,

der im Kyffhäuser-Gebirge

schlafe (in Sizilien schlief er allerdings im Ätna) und nach

seinem Aufwachen das

Reich zur Größe zurückführen werde. Erst im 16.

Jahrhundert wurde diese Legende auf seinen Großvater, FRIEDRICH

I. BARBAROSSA, übertragen. Diesen Volksglauben nutzten

mehrere

Menschen aus

und gaben sich für den zurückgekehrten Kaiser aus, so

zum Beispiel Tile Kolup

(auch Dietrich Holzschuh genannt)

1284 zunächst in Köln,

später in Neuss und Wetzlar [18

Allgemein zum

Mythos vgl. mit neuerer Literatur: Houben, Friedrich II., Seite

175ff.].

Forschung:

--------------

Für die fortbestehenden guelfischen Gruppen in Italien blieb

FRIEDRICH II.

bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts eine immer wieder

verwendete Feindfigur. Dieses negative Bild FRIEDRICHS wurde zur

Grundlage für die Geschichtsschreibung über ihn, die sich in

der Renaissance

entwickelte. Doch bereits im 15. Jahrhundert begannen erste

italienische Historiografen mit dem Relativieren dieser

Einschätzung, indem sie auch auf die tyrannischen Eigenschaften

der Päpste hinwiesen.

In Deutschland zeichneten vor allem die Herrscher und Thronanwärter aus dem Haus WITTELSBACH früh ein positives Bild FRIEDRICHS II., auf den sie ihre Ansprüche zurückführten. Zudem wurde FRIEDRICH in Deutschland zunehmend als Kämpfer gegen den Papst verstanden und als Vorbild der vor-reformatorischen und reformatorischen Kirchenkritik. Die kirchliche und kirchennahe Geschichtsschreibung lastete FRIEDRICH allerdings auch in Deutschland mehr oder minder heftiges Vorgehen gegen die Kirche an. Dietrich von Nieheim entwarf im frühen 15. Jahrhundert erstmals ein fest umrissenes Bild des edlen und gläubigen FRIEDRICH, das er in Kontrast zu den als herrschsüchtig und verschlagen dargestellten Päpsten setzte. Bis ins 17. Jahrhundert teilten sämtliche deutschen Geschichtsschreiber prinzipiell diese Auffassung.

Mit dem erwachenden Nationalbewusstsein in Deutschland rückte FRIEDRICH II. wegen seiner kosmopolitisch-italienischen Eigenschaften in den Hintergrund. FRIEDRICH BARBAROSSA wurde dagegen zum am meisten beachteten STAUFER. FRIEDRICH II. spielte noch eine Rolle, wenn es um die Bewertung des Engagements deutscher Könige in Italien oder um Auseinandersetzungen zwischen katholischer und anti-katholischer Geschichtswissenschaft ging. Man warf ihm vor, die Kräfte des Reiches im Zuge seiner weit in den Mittelmeerraum ausgreifenden Politik vergeudet und das Kaisertum durch die Zugeständnisse geschwächt zu haben, die er den Interessen der Reichsfürsten wegen seiner langen Abwesenheit machte (Statutum in favorem principum). Darin sahen diese Kritiker die Voraussetzung für die Herausbildung landesfürstlicher Souveränität, auf Kosten eines starken monarchischen Einheitsstaates. Vollends als mögliches Leitbild und Identifikationsfigur ausgedient hatte er nach dem Scheitern des demokratischen Reichseinigungsversuches von 1848/49. Die nationale Einheit Deutschlands wurde jetzt, und erst recht nach der erfolgreichen Reichsgründung von 1871 durch das im Kampf mit dem napoleonischen Frankreich siegreiche Preußen, mehr und mehr unter dem Vorzeichen des monarchischen Machtstaates gesehen, und daher wurden dessen mittelalterliche Grundlagen zu einem der wichtigsten Themen der Historiker. Die Italien- und Kaiserpolitik galt nunmehr als „Grab der Nationalwohlfahrt“ (Heinrich von Sybel), weil eben sie diese Grundlagen nachhaltig erschüttert habe. Heinrich der Löwe, nicht die STAUFER-Kaiser, schien mit seiner Entscheidung für eine nach Ost-Europa gerichtete Expansionspolitik in dieser Sicht die wahre geschichtliche Mission des deutschen Volkes erkannt zu haben. Verstärkt wurde die Kritik, als unter dem Eindruck der gescheiterten Kolonialpolitik nach dem Ersten Weltkrieg und während des Nationalsozialismus das Thema Ostsiedlung größere Konjunktur hatte und man FRIEDRICH II. wie auch anderen Kaisern vorwarf, die Kräfte des deutschen Volkstums in die falsche Richtung gelenkt zu haben [19 Gerd Althoff: Die Beurteilung der Ostpolitik als Paradigma für zeitgebundene Geschichtsbewertung. In: Gerd Althoff (Hrsg.): Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992.].

Eine völlig andere Sicht auf FRIEDRICH II. findet sich bei dem elitären Kreis um den Dichter Stefan George. Vom Materialismus der modernen technisierten Massengesellschaft angewidert, entdeckte man hier auf der Suche nach geschichtlichen Persönlichkeiten, die durch die Verbindung von Tatkraft, Geist und tiefem Empfinden zu Vorbildern für ein erneuertes deutsches Geistesleben werden sollten, auch FRIEDRICH II. Ernst Kantorowicz verfasste eine überhöhte Darstellung FRIEDRICHS II. von großer pathetischer Sprachgewalt und Eindrücklichkeit, die trotz unmittelbar nach der Veröffentlichung einsetzender Kritik der Fachwissenschaft (Albert Brackmann) [20 Albert Brackmann: Kaiser Friedrich in mythischer Schau. In: Gunther Wolf (Hrsg.), Stupor mundi, Seite 5-22 und die Erwiderung von Kantorowicz sowie die folgenden Rezensionen von Friedrich Baethgen, Karl Hampe und Herbert Grundmann ebd. Seite 23-108.] einen breiten Leserkreis erreichte. In späteren Jahren distanzierte er sich von diesem Jugendwerk. Eine wesentliche Rolle bei der weiteren Forschung zu FRIEDRICH II. spielte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg der Bonner Historiker Carl Arnold Willemsen. Er verfasste in dieser Zeit nicht unwichtige historische und baugeschichtliche Forschungsbeiträge, bei denen er unter anderem über die Ausgrabungen in den friderizianischen Kastellen Apuliens und Siziliens berichtete. Mit seinem populären Apulien-Reiseführer sorgte er für eine weitere Verbreitung des Friedrich-Mythos [21 Carl A. Willemsen: Apulien - Kathedralen und Kastelle. Ein Kunstreiseführer durch das normannisch-staufische Apulien. Köln 1971. Siehe hierzu auch Alexander Knaak: Prolegomena zu einem Corpuswerk der Architektur Friedrichs II. von Hohenstaufen 1220-1250. Phil. Diss., Marburg 2000, Seite 15ff. und Seite 149ff.]. Insgesamt schrieb Willemsen jedoch relativ unkritisch am Mythos fort und brachte damit die historische Einordnung FRIEDRICHS II. nicht wesentlich voran.

Nach Überwindung solch anachronistischer Bewertungsmaßstäbe hat die moderne Forschung FRIEDRICH II. in den genauer erschlossenen historischen Kontext eingeordnet und betrachtet ihn nüchterner im Rahmen seiner Epoche. Wichtige Forschungsarbeiten stammen unter anderem von Hans Martin Schaller, der neben einer knappen populären Biografie auch mehrere Fachaufsätze über FRIEDRICH II. verfasste. Das derzeitige maßgebliche Standardwerk stammt von Wolfgang Stürner, der sich eingehend mit den Quellen und der modernen Forschungsliteratur auseinandergesetzt hat und zu einer ausgewogenen Beurteilung gelangt ist.

In seiner 2010 erschienenen Biographie über FRIEDRICH II. deutet der Berliner Historiker Olaf B. Rader den STAUFER aus einer südländisch-mediterranen Perspektive und sieht in ihm eher einen Sizilianer als einen „deutschen“ Herrscher.

Insgesamt herrscht Einigkeit über die besondere Bedeutung FRIEDRICHS II. als römisch-deutscher Kaiser. Strittig ist unter anderem, inwieweit FRIEDRICHS Regierung als eine Rückbesinnung auf antike Traditionen zu interpretieren sei [22 Knapper Überblick zum neuzeitlichen Friedrichsbild bei Houben, Friedrich II., Seite 207ff. (mit neuerer Literatur).].

Im Sommer 2005 wurden in der Universitätsbibliothek

Innsbruck rund 200 Abschriften von Briefen und Mandaten FRIEDRICHS II. und KONRADS IV. entdeckt, von denen

etwa 130 der Forschung bisher

unbekannt waren; eine kritische Edition im Rahmen der MGH soll folgen [23

Vgl. dazu auch:

Josef Riedmann, Unbekannte Schreiben Kaiser Friedrichs II. und

Konrads IV. in einer Handschrift der Universitätsbibliothek

Innsbruck. Forschungsbericht und vorläufige Analyse, in: Deutsches

Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA), Bd. 62/1 (2006)

Seite 135–200.].

FAMILIE

VORFAHREN:

-------------------

| Friedrich II. der

Einäugige (1090–1147) Herzog von Schwaben |

Judith von Bayern (um 1100–nach 1130) |

Rainald III. († 1148), Graf von Burgund (Freigrafschaft) |

Agnes von Lothringen (um 1110–nach 1140), Erbin der Freigrafschaft Burgund |

Roger I. (1031–1101), Graf von Sizilien |

Adelheid von Savona († 1118), |

Withier de Vitri († nach 1158), Graf von Rethel |

Beatrix von Namur († 1160) |

| Friedrich

I. Barbarossa (1122–1190), Römischer Kaiser |

Beatrix

von Burgund (1143/4–1184) |

Roger

II. (1095–1154), König von Sizilien |

Beatrix von

Rethel (1130/5–1185) |

||||

| Heinrich

VI. (1165–1197), Römischer Kaiser |

Konstanze (1154–1198), Erbin Siziliens |

||||||

| Friedrich II. (1194–1250), Römischer Kaiser und König von Sizilien |

|||||||

Nachkommen:

Von FRIEDRICH sind aus vier Ehen und zahlreichen außerehelichen Beziehungen 19 Kinder bekannt [24 Populärwissenschaftliche Darstellung: Uwe A. Oster: Die Frauen Kaiser Friedrichs II. München 2008.].

Wichtigste Nachkommen:

- HEINRICH (VII.) (nicht zu verwechseln mit dem LUXEMBURGER HEINRICH VII., dem späteren Kaiser) – aus der Ehe mit Konstanze von Aragon – geboren 1211 in Sizilien.

- KONRAD IV. – aus der Ehe mit Isabella von Brienne, Königin von Jerusalem – geboren am 25. April 1228 in Andria (Apulien).

- Manfred – von Bianca Lancia, der Tochter des Grafen Bonifacio Lancia – geboren 1232. FRIEDRICH heiratete Bianca wohl kurz vor deren Tod 1244/1246, um so alle Kinder aus dieser Beziehung zu legitimieren.

Im Einzelnen (nur Kinder, die das Erwachsenenalter erreichten):

Aus seiner ersten Ehe (Messina 5./15. August 1209) mit Konstanze von Aragon (* wohl 1179, † 23. Juni 1222 in Catania):

- HEINRICH (VII.) (* 1211, † 1242)

Aus seiner zweiten Ehe (Brindisi 9. November 1225) mit Isabella II. (Jolande):

- KONRAD IV. (* 1228, † 1254).

Aus seiner dritten Ehe mit Bianca Lancia der Jüngeren († 1233/1234):

- Costanza (Anna) (* 1230/1232, † April 1307 als Nonne in Valencia), ∞ 1244 Johannes III. Dukas

- Manfred (* 1232, † 1266)

- Violanta (* vor 1233, † nach Sommer 1264) ∞ 1245/46 Ricardo Graf von Caserta († nach 2. März 1265)

Aus seiner vierten Ehe (Worms 15. Juli 1235, vielleicht auch 20. Juli) mit Isabella von England (* 1214, † 1. Dezember 1241):

- Margaretha (* Ende 1237, † 8. August 1270 in Frankfurt am Main) ∞ zwischen 1254 und Juni 1255 Albrecht der Entartete († 20. November 1315 in Erfurt), Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen

- Carlotus, 1242 Heinrich genannt (* 18. Februar 1238, † zwischen Dezember 1253 und Januar 1254)

Aus der Verbindung mit der Tochter eines sizilianischen Grafen:

- Friedrich von Pettorano

Aus der Verbindung mit Adelheid:

- Enzio von Sardinien

Aus der Verbindung mit einer unbekannten Frau:

- Caterina da Marano († nach 1272)

Aus der Verbindung mit Maria genannt Mathilde von Antiochia:

- Friedrich (Federico) von Antiochia († 1256 in Foggia), 1244 Generalvikar der Marken, 1246 Generalvikar der Toskana, Podestà von Florenz

Aus den Verbindungen mit weiteren unbekannten Frauen:

- Salvaggia (Selvaggia) († 1244) ∞ 23. Mai 1238 Ezzelino da Romano († 1259), Podestà von Verona

- Riccardo († zweite Hälfte 1249), Graf von Chieti, Generalvikar der Mark Ancona, der Romagna und des Herzogtums Spoleto

- Blanchefleur (Biancofiore) († 20. Juni 1279 in Montargis), Dominikanerin in Montargis

- Margarethe von Schwaben (Margherita de Suevia) (* ca. 1227-1230, † 1297/98) ∞ 1247 Tommaso d'Aquino, Graf von Acerra († 1273)

----------

Es sind heute rund 2.800 Quellenstücke erhalten, was für einen mittelalterlichen Herrscher verhältnismäßig viel ist. Allerdings hat sich kein Chronist im Auftrag Friedrichs mit einer Darstellung seines Lebens beschäftigt.

- Klaus van Eickels, Tania Brüsch: Friedrich II. Leben und Persönlichkeit in Quellen des Mittelalters. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2000. (Biographie und Quellensammlung)

- Klaus J. Heinisch (Hrsg.): Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten seiner Zeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968.

- Klaus J. Heinisch (Hrsg.): Kaiser Friedrich II. Sein Leben in zeitgenössischen Berichten. dtv Dokumente. Bd 2901. München 1977.

- Alphonse Huillard-Bréholles: Historia diplomatica Friderici Secundi. 6 Bände, Paris 1852–1861 (ND 1963).

- Theo Kölzer, Marlis Stähli (Hrsg.), Gereon Becht-Jördens (Textrevision und Übersetzung): Petrus de Ebulo. Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern. Eine Bilderchronik der Stauferzeit. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1994, ISBN 3-7995-4245-0.

- Wolfgang Stürner: Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien. Hannover 1996 (online).

- Ludwig Weiland: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCXCVIII usque a. MCCLXXII (1198–1272). Hannover 1896 (online).

- Die Urkunden Friedrichs II. 1198–1212. Bearb. v. Walter Koch unter Mitwirkung von Klaus Höflinger u. Joachim Spiegel u. unter Verwendung von Vorarbeiten von Charlotte Schroth-Köhler. Monumenta Germaniae Historica Diplomata. Band 14,1. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2002. ISBN 3-7752-2001-1.

----------

- David Abulafia: Herrscher zwischen den Kulturen. Friedrich II. von Hohenstaufen. Berlin 1991. (Originalausgabe erschien 1988 in London; ohne Quellenangaben, für einen breiten Leserkreis geschrieben; nicht ganz unproblematisch; Kritische Rezension der Originalausgabe von H. M. Schaller.)

- Maria Paola Arena (Hrsg.): Enciclopedia Fridericiana. 2 Bände, Rom 2005.

- Klaus van Eickels: Friedrich II.. In: Bernd Schneidmüller/Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des Mittelalters, Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I. München 2003, Seite 293–314, 585 (Bibliographie). (Hervorragende Kurzbiographie)

- Alexander Knaak: Prolegomena zu einem Corpuswerk der Architektur Friedrichs II. von Hohenstaufen im Königreich Sizilien 1220–1250. Marburg 2001. (Zu den bahnbrechenden architektonischen Werken, die während der Herrschaft Friedrichs II. im Königreich Sizilien entstanden, u. a. Castel del Monte)

- Odilo Engels: Die Staufer. 9. ergänzte Auflage, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-17-021363-0. (Standardwerk über die Geschichte der Staufer)

- Arnold Esch, Norbert Kamp (Hrsg.): Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. Band 85. Tübingen 1996.

- Mamoun Fansa, Karen Ermete (Hrsg.): Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2008. ISBN 978-3-8053-3886-8. (Ausstellungskatalog)

- Josef Fleckenstein (Hrsg.): Probleme um Friedrich II. (Vorträge und Forschungen 16). Sigmaringen 1974, ISBN 3-7995-6616-3.

- Bruno Gloger: Kaiser, Gott und Teufel. Friedrich II. von Hohenstaufen in Geschichte und Sage. 8. Aufl., Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1982. (Umfassende Darstellung zur Sagenbildung um Friedrich II.: Weissagungen, falsche Friedriche, Kyffhäusersage)

- Knut Görich: Die Staufer, 2. Auflage, München 2008, ISBN 978-3-406-53593-2.

- Knut Görich / Jan Keupp/Theo Broekmann (Hgg.): Herrschaftsräume, Herrschaftspraxis und Kommunikation zur Zeit Friedrichs II. (= Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 2), Herbert Utz Verlag, München 2008, ISBN 978-3-8316-0756-3.

- Bodo Hechelhammer: Kreuzzug und Herrschaft unter Friedrich II. Handlungsspielräume von Kreuzzugspolitik (1215–1230). Ostfildern 2004. (Studie zur Kreuzzugspolitik Friedrichs II. Sehr detailreich)

- Hubert Houben: Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Herrscher, Mensch, Mythos. Kohlhammer, Stuttgart u.a. 2008. ISBN 978-3-17-018683-5 (Aktuelle, gut lesbare Biographie mit Berücksichtigung der neueren Literatur. In drei separaten Abschnitten wird die politische Geschichte, der „Mensch Friedrich“ und der Mythos untersucht; Rezension bei Sehepunkte)

- Ernst Kantorowicz: Kaiser Friedrich II. 2 Bände Stuttgart 1985-86 (Nachdruck der Ausgabe aus den 20er Jahren). (Sprachlich brillant, aber sehr romantisierend und panegyrisch, daher kritisch zu lesen)

- Michael Meinecke (Hrsg.): Das Staunen der Welt. Das Morgenland und Friedrich II. (1194-1250). (Bilderheft der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 77/78). Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1995, ISSN 0941-8040.

- Hannes Möhring: König der Könige. Königstein 2004, ISBN 3-7845-2141-X.

- Hannes Obermair: Der Staufer Friedrich II. und die Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Concilium Medii Aevi 11, Göttingen 2008, Seite 79–100. PDF 1 MB (Zur Historiographie- und Rezeptionsgeschichte)

- Olaf B. Rader: Friedrich der Zweite. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-60485-0.

- Hans Martin Schaller: Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze. Hannover 1993 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 38), ISBN 3-7752-5438-2. (Mit wichtigen Beiträgen zum Thema)

- Hans Martin Schaller: Friedrich II.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, S. 478–484.

- Wolfgang

Stürner: Friedrich II. Gestalten des Mittelalters und

der Renaissance. Bd I. Die Königsherrschaft in Sizilien und

Deutschland 1194–1220; Band II. Der Kaiser 1220–1250. Darmstadt

1992–2000

[Sonderausg. der Wiss. Buchges., Primus Verlag, Darmstadt 2003, ISBN

3-534-17414-3, ISBN 3-89678-483-8].

(Beste und umfassendste Biographie über Friedrich II. Dabei

nüchtern und objektiv. Es finden sich hier auch zahlreiche weitere

Quellen- und Literaturangaben.)

- Wolfgang Stürner: Friedrich II. 1194–1250. 3., bibliografisch vollständig aktualisierte und um ein Vorwort und eine Dokumentation mit ergänzten Hinweisen erweiterte Auflage in einem Band. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2009, ISBN 978-3-534-23040-2.